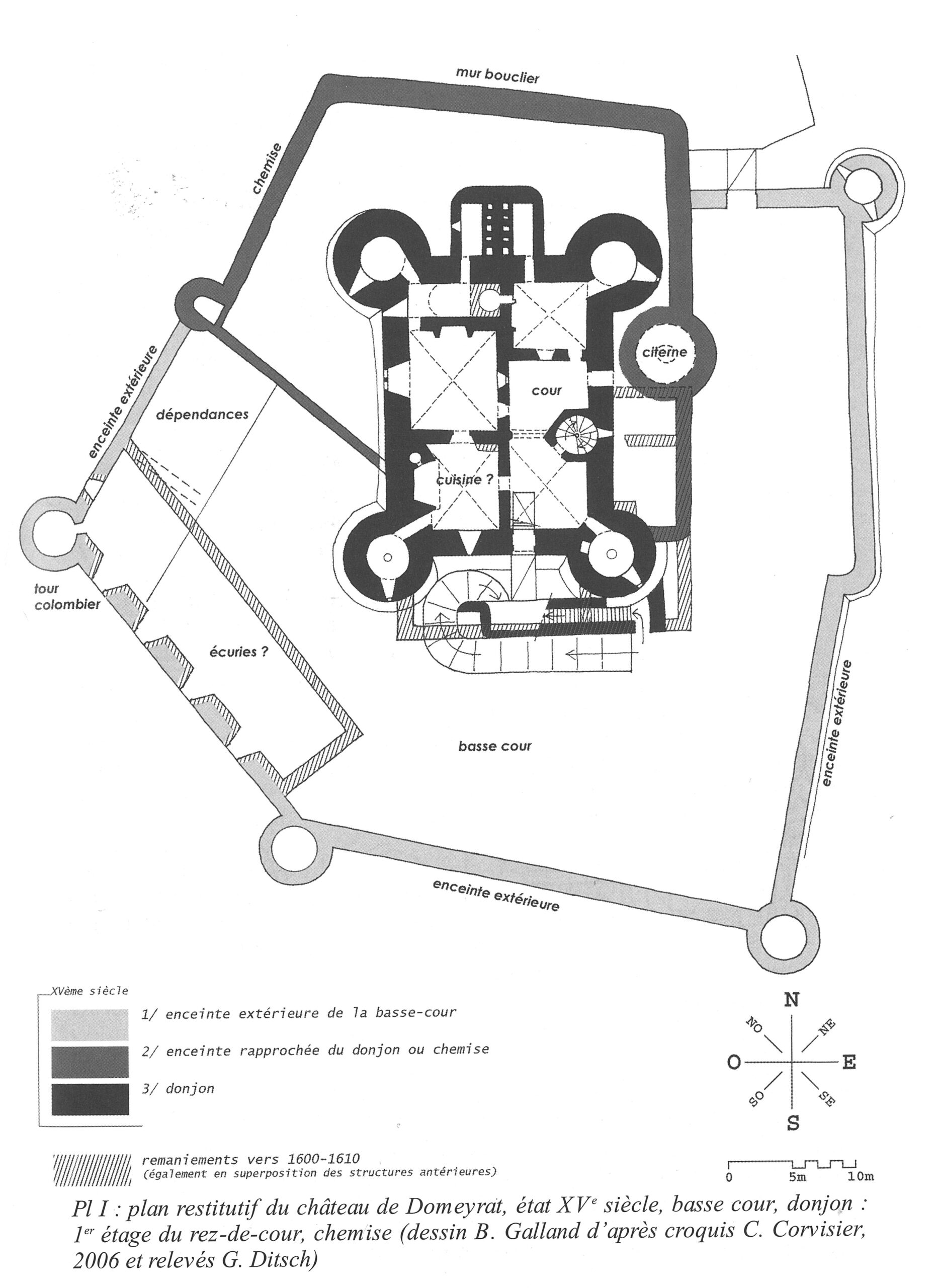

Organisation Générale du Château

1. L’Enceinte Extérieure

Constituant la première ligne de défense, l’enceinte extérieure délimite l’ensemble du site. Elle servait à protéger les abords du château et à contrôler l’accès aux structures intérieures.

2. La Chemise

La chemise, ou mur-bouclier, ceint le donjon et le logis. Cette fortification rapprochée jouait un rôle essentiel dans la défense rapprochée du cœur résidentiel du château.

3. Le Logis Seigneurial

Situé au centre de la chemise, le logis seigneurial est l’espace résidentiel principal du château. Il témoigne de l’évolution des fonctions du site, passant d’un usage exclusivement militaire à un lieu de résidence aristocratique.

Les Tours

Le château de Domeyrat comprend plusieurs tours de défense, dont certaines ont conservé des éléments remarquables :

- Tour Nord-Ouest et Tour Sud-Ouest : Ces deux tours ont préservé des vestiges de peintures murales et sont classées Monuments Historiques depuis le 30 décembre 1983.

- Tour Sud-Est de l’Enceinte : Cette tour a été entièrement restaurée, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve en mai 1997.

- Tour Nord-Est : Des travaux préparatoires ont été engagés pour éliminer le lierre, notamment par délierrage chimique. Un échafaudage spécifique a été prévu pour sécuriser les interventions à venir.

Le Donjon et Son Accès

Le donjon, pièce maîtresse de la défense, surplombe l’ensemble du site. Son accès, particulièrement complexe en raison de la dénivellation naturelle, a fait l’objet d’une étude approfondie par l’architecte C. Corvisier.

Parmi ses observations :

- Le dispositif d’entrée était en ruine très avancée.

- Il existerait une porte en arc brisé, encadrée par un tableau creux destiné à recevoir un pont-levis.

- La présence d’une ouverture au-dessus de l’entrée et de voûtes d’arêtes suggère l’usage d’un système de levage rudimentaire (cordes ou chaînes actionnées par poulie).

- Il est probable qu’une rampe ou chaussée en remblai ait contourné l’escalier pour faciliter l’accès, notamment pour les bêtes de bât.

Matériaux et Techniques de Construction

La construction du château repose principalement sur la pierre locale, mise en œuvre selon deux techniques principales :

- Maçonnerie de moellons pour les murs épais (jusqu’à 0,60 m), assurant solidité et dissuasion.

- Pierre de taille pour les éléments structurants et décoratifs, notamment dans le logis et les tours.

Les travaux récents ont respecté ces techniques traditionnelles, avec mortier de chaux aérienne, finitions rocaillées, et joints apparents pour préserver l’authenticité du site.

Éléments Architecturaux Spécifiques

- Une gargouille en pierre sculptée, au profil arrondi et terminée par une goutte d’eau saillante.

- Des dalles inclinées sur la tour Sud-Ouest, disposées selon une pente unique, indiquant un système d’évacuation ou une couverture ancienne.

Restauration et Mise en Valeur

Depuis les années 1990, plusieurs campagnes de restauration ont été menées avec pour objectif la sauvegarde et la mise en valeur du site :

- 1992 : Début de restauration des parties hautes des tours Sud-Ouest et Nord-Ouest.

- 1994 : Délierrage manuel et chimique de la tour Nord-Est.

- 1997 : Réception finale des travaux sur la tour Sud-Est.

Des échafaudages verticaux avec planchers tous les 2 mètres ont été utilisés pour sécuriser les restaurations. Les opérations ont été supervisées par des architectes spécialisés, dont Stéphane Thouin et Stefan Mancielescu.

Documents Graphiques

Les plans, coupes et élévations réalisés entre 2005 et 2007 fournissent une documentation précieuse. Parmi eux, une élévation de la façade ouest à l’échelle de 1 cm pour 1 mètre constitue un repère technique central pour les interventions.

Conclusion

L’architecture du Château de Domeyrat, avec ses systèmes défensifs ingénieux, ses matériaux nobles et son histoire mouvementée, reflète tout le savoir-faire médiéval. Grâce à un travail méticuleux de documentation, de restauration et de valorisation, ce patrimoine est aujourd’hui conservé pour les générations futures.